お城と聞いて思い浮かべるのは、大阪城や姫路城、名古屋城といった大規模な城ではないでしょうか。歴史に詳しくなくても、これらの名城は多くの人に知られています。

また、これらの城では、積み上げられた石垣や、中央にそびえる天守閣が印象的でしょう。しかし、日本各地にはこうした大きな城だけでなく、多様な形の城があり、それぞれに独自の歴史が刻まれています。

今回は、小山市にある鷲城跡(わしじょうあと)を訪れました。中世の城の構造についても触れていますので、ぜひご覧ください。

交通の要所近くの重要拠点

鷲城跡は、JR小山駅から徒歩約30分の場所にあります。現在の国道4号線と50号線が交差する地点の近くに位置し、小山市の交通の要といえる場所です。

もちろん、当時は国道は存在しませんでしたが、城は重要な拠点を守るために築かれるもの。近くには思川(おもいがわ)が流れており、この地に城が建てられた理由がうかがえます。

かつては自動車や鉄道が発達しておらず、物資や人の移動には河川舟運(かせんしゅううん)が欠かせませんでした。そのため、川沿いには城や宿場町といった重要施設が多く置かれていたのです。

今回は国道50号側ではなく、小山総合公園のある南側から鷲城跡へ向かいました。道中には案内板が設置されており、現在、鷲城跡は鷲神社(わしじんじゃ)として祀られています。

現在の城跡周辺は住宅街となっており、かつて城があった面影はほとんど残っていません。しかし、かつてはこの地も城として重要な役割を果たしていました。

城名由来の神社へ

ほどなくして、鷲城跡に到着。正面には石造りの小さな鳥居があり、長い年月を経た風格を感じさせます。

神社の南側には住宅街や畑が広がっています。

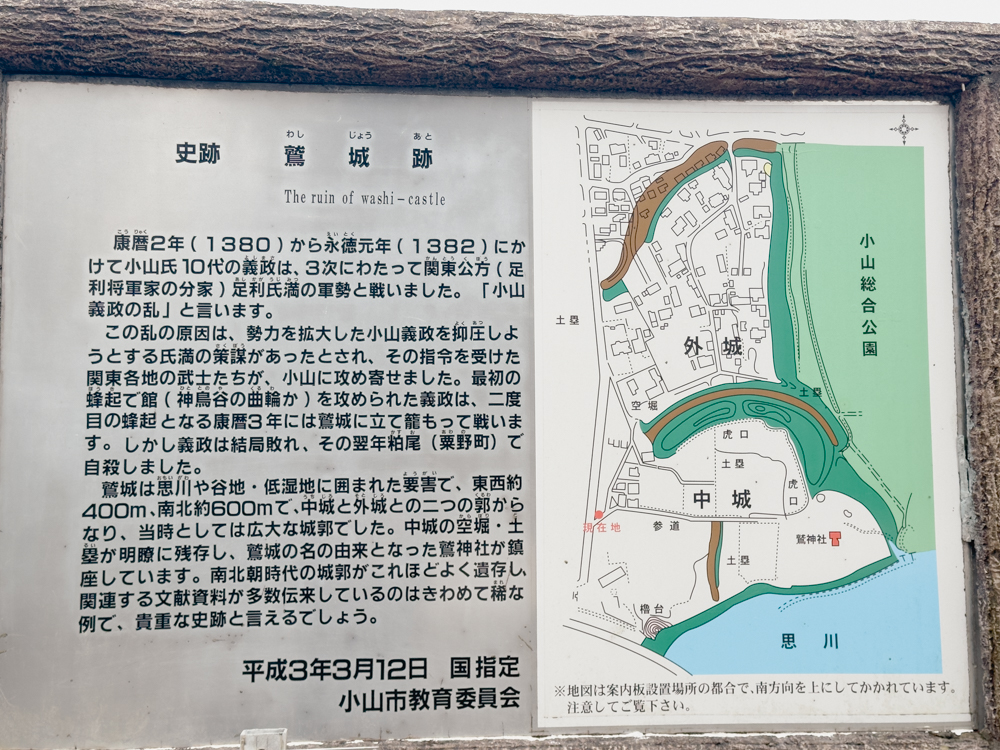

境内の入口には鷲城跡の案内板が設置されています。ここには、この地を治めていた小山氏の歴史が詳しく書かれていました。

案内板にも記されている「小山義政の乱(おやまよしまさのらん)」では、鷲城は重要な役割を果たしました。小山義政の乱は、後の関東の戦乱へとつながる大きな事件であり、室町幕府の関東支配において重要な転換点となりました。

小山市といえば、江戸時代に徳川家康が軍議を開いた「小山評定」が有名ですが、それ以前にもこの地が歴史の舞台となった出来事があったことに驚かされます。

なお、案内板にある外城地域は現在住宅街となっており、遺構は中城地域に残されているとのことです。

鳥居をくぐり、鷲神社の本殿へと向かいます。今では参拝者が静かに歩く参道ですが、かつては鎧兜をまとった武士たちが、この地を駆け巡っていたのでしょうか。

本殿に到着すると、厳かな雰囲気が漂い、心が落ち着きます。私はここを訪れるたびに、地元・栃木の歴史を多くの人に伝えたいという思いを新たにします。

境内には獅子の像が置かれています。城跡であることを意識してか、どことなく他の神社の獅子像よりも勇壮に見えます。

さらに神社の裏手へ回ると、木々の間から思川が流れる景色が見えました。一般的に城と聞くと、高い塀で囲まれた要塞のようなイメージを持つかもしれませんが、実際には川を天然の防御施設として利用することが多かったのです。

工夫をこらした城設備

鷲城跡の見どころは、鷲神社だけではありません。城の構造を知るうえで欠かせないのが、「土塁(どるい)」と「空堀(からぼり)」です。

では、それぞれどのような役割を持っていたのでしょうか?

土塁とは、城を防御するために築かれた土の壁のことです。敵の侵入を防ぐと同時に、上から弓矢を射るための防御拠点にもなりました。

日本の城というと石垣を思い浮かべるかもしれませんが、土塁は石垣が普及する以前から城の基本的な防御設備として活用されていました。

空堀とは、周囲に掘られた水のない堀のことです。ここに水を張ると「水堀(みずぼり)」と呼ばれます。空堀は単なる溝ではなく、幅や深さが計算されており、敵の侵入を困難にする工夫が施されていました。

城を見学する際、大きな建物に目が行きがちですが、このような防御設備に注目すると、より深く城の構造を楽しめるでしょう。

元々、歴史ゲームが好きな私にとって、実際の城跡を訪れて遺構をじっくり観察できたことは大満足の一日でした。

もしこれから城巡りをするならば、ぜひ土塁や空堀などの遺構にも注目し、城の仕組みをより深く知ってみてくださいね。

鷲城跡

住所:栃木県小山市外城272

アクセス:JR「小山駅」西口から徒歩約30分