毎年1月に開催される「日光街道 小山宿 七福神めぐり」で親しみのある「神明山 千蔵院 光明寺(しんめいさん せんぞういん こうみょうじ)」を訪れました。

平安時代初期の仁寿(にんじゅ)3年(853年)に慈覚大師円仁(じかくだいしえんにん)により建てられた大変歴史ある寺院です。

光明寺を建てた偉大な僧侶、慈覚大師円仁

慈覚大師円仁は平安時代初期に活躍した有名な僧侶です。

最澄(さいちょう)の教えを受けて、遣唐使として唐に渡り仏教を学び、日本の天台宗の基礎を固めました。

比叡山延暦寺の第3代の最高位の僧侶・天台座主(てんだいざす)を務め天台宗の発展に大きく貢献した僧侶です。

本堂と、台所や僧侶の住居空間である庫裡(くり)などは、江戸中期の明和8年(1771年)正月に不慮の火災により焼失しましたが、安永4年(1775年)には復元。2025年に築250年を迎えました。

国道4号線から入った駐車場と境内には桜の木があり、春には見事に開花して参拝者や通りをいく人の目を楽しませてくれます。

小山駅から国道4号線を使って、車で約7分道路左側のカワチ薬品を過ぎたダイソーの向かい側に駐車場の入り口があります。

駐車場も広く入りやすく、車の方も安心。

歴史ある本堂と境内で開催される市民の交流場所の光明寺

大変歴史と由緒のある寺院で敷居が高く感じますが、竹本住職は穏やかな笑顔で対応をしてくださり、ユーモアも交えてお話しされる、とても親しみやすいご住職。

また、ご住職は多方面にわたる活動にもご理解があるので、多彩な取り組みの開催を実施されています。

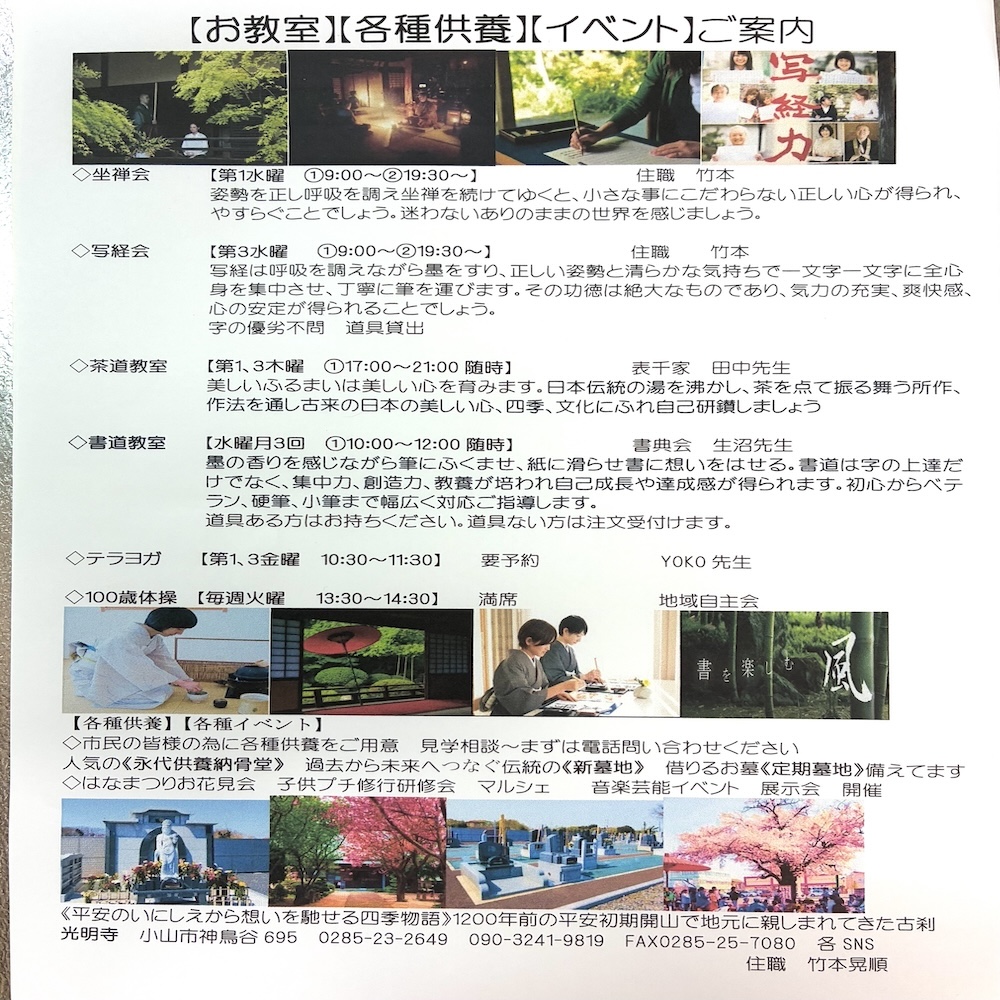

光明寺では他の寺院で行っている坐禅や写経の体験だけではなく、いろいろな体験ができるのです♪

例えば茶道教室、書道教室、ヨガ教室、100歳体操、各種講演、映画上映、マルシェなどなどが開催されていて、普段からとても訪れやすい寺院となっています。

一般的に寺院などを訪れるのは、参拝のために年に1〜2回くらいではないでしょうか。

光明寺のように、参拝のためだけでなく訪れることができるような、一般者向けにひらかれた寺院があることを今回私は初めて知りました。

私も、以前から写経や坐禅を一度してみたいなと思っていましたが、なかなか寺院に行って申し込む勇気がなくそのまま……。

そんな中、光明寺は映画の上映などもされていることを知り、私の気持ちのハードルが下がりました。

毎月開催される写経は静寂の中で心も体もリセットされます

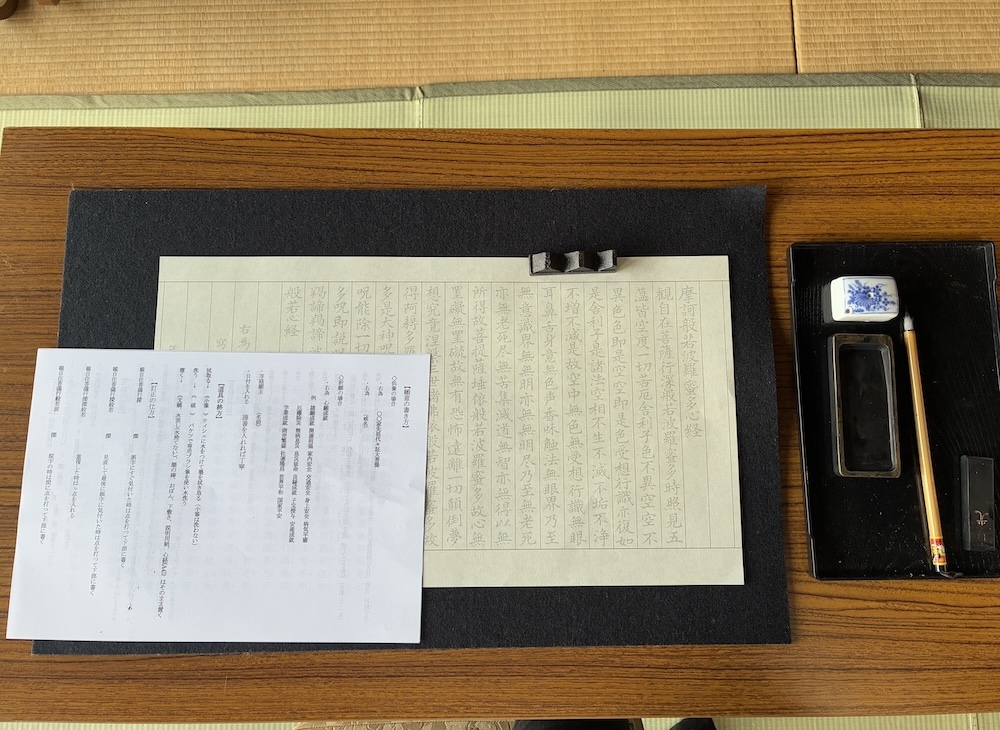

今回は念願だった写経を体験させていただきました。

毎月第3水曜日①9:00〜と②19:30〜の2回実施をされています。

第3水曜日の平日ですが、19:30からの時間にはお仕事の後でも参加が可能なのがうれしいですね。

道具は全て貸し出しをしてくださり文字の優劣は不問とのこと、気軽に体験がしやすい環境を整えてくださっています。

申し込みさえすれば参加可能なので大変ありがたかったです。

開始時間は9:00でしたが、時間前にすでに15人ほどの参加者の方がいらして先に静かに始めておられました。

私は初めての写経の場でしたので緊張して席につきました。

開始時間の9:00になると竹本住職が読経を始められます。

参加者全員が合掌をして、書き写すお経をご住職と共に10分ほど唱えます。

短いお経ですが、これから写経をすると思うと心をこめて唱えようと、自然に気持ちが正されていくように感じられました。

貸し出ししてくださったのは、下敷き、写経の和紙、すずり、墨、筆、水差し、ぶんちん、おぼん、心経用紙(お経の書かれた用紙)、写経の公徳や作法の説明用紙です。

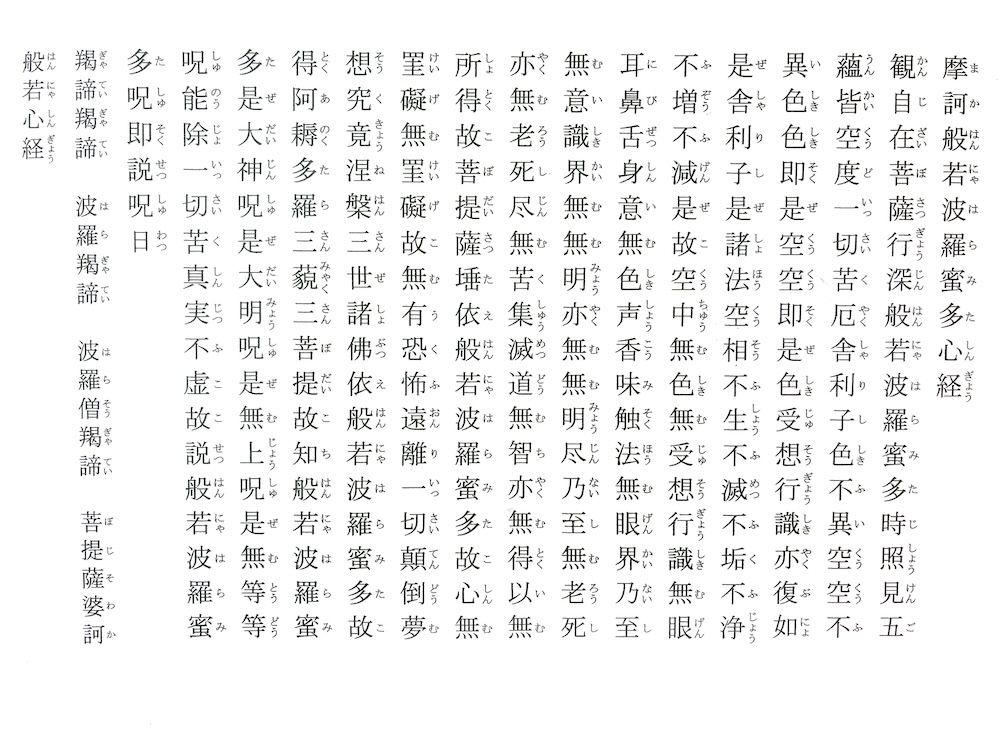

こちらの二百六十二文字のお経には、仏教の総論、教理の根本が凝縮されているとのことです。

写経は文字の優劣、年齢、性別、宗派を一切問いません。

一文字一文字をただ一心に心願をこめて写経をすることで功徳が得られるそうです。

実際体験をしてみると筆や墨をする音、窓から入る心地よい風の他は静寂そのものの空間でした。

そのあまりの静けさにおどろきました。

約1時間その中で一心に筆で写経をする。

普段いろいろな音や考え不安などが交錯する生活の中では得られない、穏やかな精神状態です。

途中から「あぁ、なんだかこんな時間っていいな」と感じていました。

なんとも言えない感覚で頭が少し軽くなって肩の荷がおりたような、そんな時間。

実に良い体験でした。

終了したら、写経の左に願いごと、名前、日付を入れて提出をします。

作法どおりにそって道具をきれいにして返却し、ご住職にご挨拶をして終了となります。

参加されている方たちは檀家さんというわけではなく、知り合いから聞いたり誘われたり、SNSで見つけて参加されている方たちとのことでした。

いろいろな場所や環境の人たちが集まれる、そんな静かな場所があるってとてもいいですね。

とても良かったので、ぜひ参加してみてくださいね。

多彩なお教室、各種供養、イベントのご案内

毎月おこなう教室の他にも、季節に合わせたイベントがいろいろあります。

はなまつりお花見会、音楽イベント、子供プチ修行研修会、音楽芸術イベント、展示会、占いなどなど本当に多種多様な行事がおこなわれています。

今年の7月29日夏休みの期間に実施された子供プチ修行研修会は、お子さんたちがとても楽しい時間を過ごすことができるプログラム内容になっていました。

きっととても喜ばれたことでしょうね。

本当にすてきな取り組みだと思います。

写経の日には書道教室も開かれていましたが、各種お教室は本堂の右となりの新しい建物内で開催されていました。

2025年11月と12月の行事開催予定

- 11/13(木)

「バースカフェ」という命の大切さを分かちあうことを目的にした、「胎内記憶」「誕生」に関する講演会がもよおされます。

- 11/29(土)、12/2(火)

「消せない約束」という映画の上映もおこなうそうです。

戦争時代の特攻隊員の青年が、78年後の現代の沖縄に流れ着くというタイムトラベルから始まる物語。

国際映画祭で多数の最優秀賞を受賞しています。

市の文化財の観音様と宝篋印塔

光明寺には小山市の文化財の「聖観世音菩薩像(しょうかんぜおんぼさつぞう)」と「宝篋印塔(ほうきょういんとう」があります。

残念ながら「聖観音菩薩像」については、市の博物館に貸し出しをされていて実物をおがむことができませんでした。

とても残念でしたが、写真が飾られていました。

「宝篋印塔」は宝篋印陀羅尼経(ほうきょういんだらにきょう)という経典を納めた1369年に建てられた供養塔です。

過酷な自然環境のもとでも風化せず残っているのは不思議です。

少子高齢化にあったこれからの墓地の形にも対応されています

少子高齢化の現代では、これからますますお墓の問題がたいへんとなってきます。

光明寺では「永代納骨堂」や、借りるお墓「定期墓地」、過去から未来へつなぐ「新墓地」などさまざまな対応ができるようにされています。

永代納骨堂はとても大きく新しいお墓でした。

境内の入り口には水子地蔵や観音堂もありました

駐車場から境内に向かうと優しいお顔をされた水子地蔵様がいらっしゃいます。

その他にも観音堂、六地蔵、石仏群があり人々の信仰を集め、手を合わせる人が多くおられるとのことです。

観音堂は昨今の仏像盗難防止のため、かぎがかけられてしまっていました。

心無い人がいるということは悲しいですし寂しく思います。

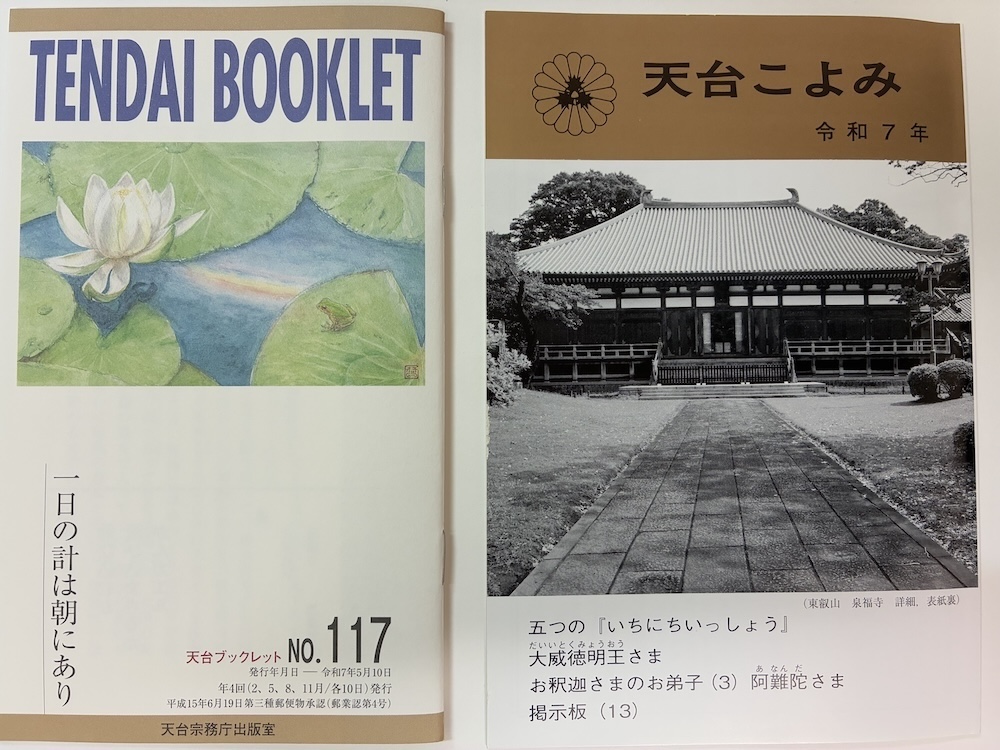

無料配布の冊子もあります

本堂の入り口には無料配布されている冊子もありました。

中にはいろいろなお話と心の保ち方など、特別な信仰をされていない方にもとても参考となるような内容が書かれていました。

私は少し読んだだけでも、普段の行動や考え方を反省させられる気持ちが湧いてきました。

考えの押し付けではない、普段の生活にも参考になる内容となっている冊子です。

銀色に輝いている八角堂の中はまるで万華鏡のよう!

入り口を入った大きな桜の木の近くに銀色の八角堂があります。

小山市在住の作家さんの作品とのことです。

中に入って見ると空が見えて、周りの景色もうつし出されてまるで万華鏡の中に入ったような感じです。

桜が咲いている季節は、桜の花が反射してより一層すてきな空間になるようです。

桜の季節にぜひ中に入ってみたいですね。

4月にはお釈迦さまの誕生日の「はなまつりお花見会」がもよおされます。

きっとより一層すてきな体験になりそうですね。

穏やかなお人柄の竹本住職がいらっしゃり、お話も楽しく心が優しくなれるような「光明寺」。

地域にひらかれた取り組みを積極的に開催されていますので、光明寺のフェイスブック、インスタグラムで行事をチェックして、ぜひ訪れてみてくださいね。

神明山 千蔵院 光明寺

住所:栃木県小山市神鳥谷695

アクセス:JR宇都宮線・水戸線・両毛線「小山駅」から車約7分

TEL:0285-23-2649